T Coronae Borealis e l’attesa per la prossima esplosione nel 2025

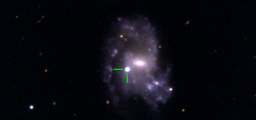

T Coronae Borealis (T CrB) è una delle nove ricorrenti più luminose conosciute e si prevede che la sua prossima “esplosione” (outburst in inglese) avvenga nel 2025, circa 80 anni dopo l’ultima volta che ha acceso i nostri cieli. Un nuovo studio di questo evento, frutto del lavoro di un gruppo internazionale di esperti coordinato dall’Arizona State University e a cui ha partecipato anche l’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo dell’INAF, è stato presentata di recente in un articolo pubblicato su The Astrophysical Journal.

T Coronae Borealis è in realtà un sistema binario interagente, situato a 3 mila anni luce dalla Terra: le due stelle che orbitano una attorno all’altra (con un periodo di circa 227,5 giorni) si sono accese per la prima volta circa 10 miliardi di anni fa. La coppia è costituita da una stella gigante rossa che trasferisce materia ricca di idrogeno su un oggetto compatto, una nana bianca massiccia. Ogni 80 anni, il sistema T CrB sperimenta un’esplosione termonucleare degli strati superficiali della nana bianca, caratterizzata da un repentino aumento di luminosità del sistema (fino a 8 magnitudini).

Ma siamo cauti: “non si può prevedere con precisione quando esploderà“, spiega Oscar Straniero, dirigente di ricerca presso l’INAF d’Abruzzo e co-autore dello studio. “Secondo i dati storici, il periodo di ricorrenza è di circa 80 anni e l’ultimo outburst è avvenuto nel 1946. Sulla base di queste informazioni storiche si è stimato che l’evento di nova sarebbe accaduto nella finestra 2024-2026. Siamo quindi nel mezzo”. Ancora prima, T Coronae Borealis ha dato spettacolo in cielo nel 1866; precedenti esplosioni risalgono al 1787 e addirittura al 1217, anche se la documentazione è meno precisa.

Il gruppo di ricerca ha analizzato una serie di spettri della gigante rossa raccolti tra il 2022 e il 2024 presso il Fairborn Observatory, nel sud-est dell’Arizona (Stati Uniti), utilizzando il telescopio automatico da 2 metri della Tennessee State University e uno spettrografo a fibre ottiche. Gli spettri sono stati poi combinati con dati già presenti in letteratura. “I risultati confermano l’orbita quasi perfettamente circolare e forniscono nuove stime precise dei parametri orbitali”, afferma Straniero.

E aggiunge: “Le peculiarità sono due. Il periodo di ricorrenza durante il quale la massa della nana bianca aumenta sta per scadere, per cui a breve ci aspettiamo una nuova esplosione. E in secondo luogo, la nana bianca ha una massa molto vicina al limite massimo (la cosiddetta massa di Chandrasekhar) superato il quale la stella collassa. Il risultato di questo collasso sarebbe ancora più violento, una supernova termonucleare che incenerirebbe l’intera nana bianca”, anche conosciuta come supernova di tipo Ia.

I progenitori di tali supernove non sono mai stati identificati, nonostante gli innumerevoli studi teorici e le campagne osservative dedicate a tale scopo. Sarebbe la prima volta che si osserva un progenitore di queste supernove, “che rivestono un ruolo fondamentale nella moderna cosmologia, visto che queste sono utilizzate come indicatori di distanza di galassie lontane”, sottolinea Straniero. “Queste supernovae di tipo Ia sono tra i maggiori produttori di ferro nell’universo. Circa due terzi del ferro nel Sistema solare, e quindi anche di quello che è finito per esempio nel nostro sangue, proviene da tali esplosioni. Sono inoltre candele standard molto brillanti, utilizzate in cosmologia per misurare le distanze di galassie lontane. Proprio studiando le supernove lontane si è visto che l’espansione dell’universo era più lenta nel passato (fino a 6 o 7 miliardi di anni fa). Questa accelerazione dell’espansione cosmica viene comunemente attribuita all’esistenza di un campo primordiale che si oppone alla forza attrattiva dovuta alla gravità. L’energia di questo campo è nota come energia oscura”.

L’INAF d’Abruzzo vanta un’esperienza consolidata – e riconosciuta a livello internazionale – nello studio teorico dei sistemi binari interagenti, in particolare dei progenitori delle supernovae di tipo Ia. Lo studio a cui ha partecipato Straniero, grazie a misure molto precise e accurate, è stato possibile ricostruire la storia passata di questo sistema binario e ipotizzarne la sua futura evoluzione/destino finale. “Questo è stato, in particolare, il mio maggior contributo”, dice Straniero. “In sintesi, ho calcolato una serie di modelli evolutivi di possibili sistemi binari progenitori cercando quello o quelli che meglio riproducono lo stato attuale. Il sistema più verosimile è risultato essere quello di una sistema inizialmente composto da una stella primaria di 6 o 7 masse solari e una secondaria di circa 1,4 masse solari, poi evoluto attraverso due episodi di scambi di materia tra le due stelle: il primo quando la primaria ha raggiunto il ramo asintotico delle giganti rosse, il secondo, ancora in corso, quando la secondaria è a sua volta evoluta, raggiungendo il ramo delle giganti rosse”.

Le nove sono oggetti noti fin dall’antichità: il termine viene dal latino stella nova, a indicare un nuovo astro apparso all’improvviso nel cielo. La scoperta del meccanismo esplosivo di questi oggetti è però recente. Nel 1975, proprio grazie a osservazioni fatte proprio a Teramo col telescopio Cooke da Piero Tempesti e Agostino di Paoloantonio, in collaborazione con Leonida Rosino (allora direttore dell’Osservatorio Astronomico di Padova), vennero scoperte fluttuazioni di corto periodo nella curva di luce della Nova Cygni, che rivelarono, per la prima volta, la natura binaria del sistema. Questa scoperta viene confermata nel 1981, quando la nostra Specola osserva di nuovo lo stesso fenomeno nella Nova Cygni 1978. Le oscillazioni indicano che queste nove sono sistemi binari, con periodi orbitali brevi.

Per maggiori informazioni:

- Leggi l’articolo pubblicato su The Astrphysical Journal: “Binary Parameters for the Recurrent Nova T Coronae Borealis”, di Kenneth H. Hinkle, Pranav Nagarajan, Francis C. Fekel, Joanna Mikołajewska, Oscar Straniero, and Matthew W. Muterspaugh

- Leggi l’articolo completo su Media INAF

Comments are closed.